мқҙкІғмқ„ вҖҳлҲ„кө°к°ҖлҠ” м•Ңм§Җ лӘ»н•ҳлҠ”, мҡ°лҰ¬л§Ңмқҳ м–ҙл–Ө нҠ№лі„н•ң мҲңк°„мқҙ мһҲм—ҲмқҢмқ„ лӮҳнғҖлӮё нқ”м ҒвҖҷмқҙлқјкі л°”кҝ” н‘ңнҳ„н•ҙлҸ„ лҗҳм§Җ м•Ҡмқ„к№Ң. м Ғм–ҙлҸ„ мҳҒнҷ” вҖҳм•”лӘЁлӮҳмқҙнҠёвҖҷм—җм„ңлҠ” к·ёлһҳм•ј н• кІғ к°ҷлӢӨ.

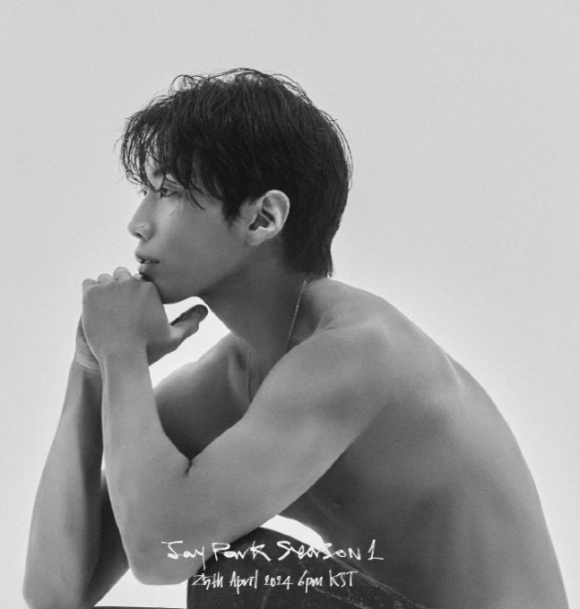

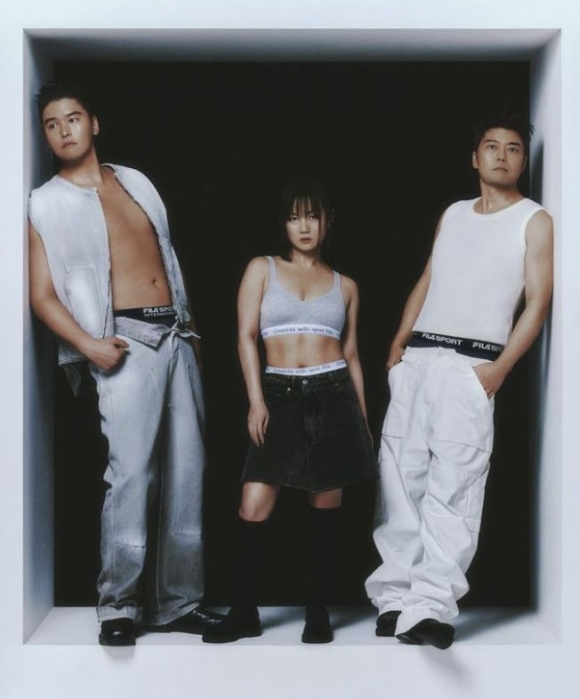

мқҙ мһ‘н’Ҳмқ„ л§Ңл“ к°җлҸ… н”„лһңмӢңмҠӨ лҰ¬лҠ” вҖңкіјкұ°мқҳ мӮ¬лһ‘мңјлЎңл¶Җн„° нҒ° мғҒмІҳлҘј л°ӣмқҖ мӮ¬лһҢмқҙ лӢӨмӢң мӮ¬лһ‘н•ҳкі , мӮ¬лһ‘мқ„ л°ӣкё°к№Ңм§Җ л§ҲмқҢмқ„ м—¬лҠ” кІғмқҙ м–јл§ҲлӮҳ м–ҙл Өмҡҙм§Җ, к·ёкІғмқҙ м–јл§ҲлӮҳ м—°м•Ҫн•ң кІғмқём§Җ ліҙкі мӢ¶м—ҲлӢӨвҖқкі мқҙм•јкё°н•ңлӢӨ. к·ёлҹ¬лӢҲк№Ң мҳҒнҷ”мқҳ м—ҙмҮіл§җмқҖ м„ё к°Җм§ҖлӢӨ. мғҒмІҳ, мӮ¬лһ‘, мһҗм·Ё. м—°кІ°н•ҳл©ҙ вҖҳмғҒмІҳлҘј ліҙ듬мқҖ мӮ¬лһ‘мқҳ мһҗм·ЁвҖҷлӢӨ.

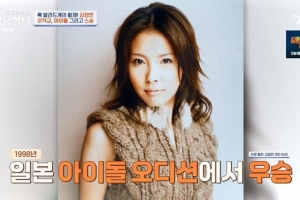

мІ« лІҲм§ё м—ҙмҮіл§җ мғҒмІҳ. 1840л…„лҢҖ мҳҒкөӯм—җ мӮ¬лҠ” м—¬м„ұмқҳ мӮ¶мқҖ кі„мёөм—җ мғҒкҙҖм—Ҷмқҙ мүҪм§Җ м•Ҡм•ҳлӢӨ. мң мӮ°кі„кёүмқҳ мң н•ңл¶Җмқё мғ¬лҹҝ(мӢңм–јмғӨ лЎңл„Ң 분)мқҖ мң мӮ°мқҳ м•„н””м—җ лҚ”н•ҙ мһҗкё° мқҳкІ¬мқ„ л¬ҙмӢңн•ҳлҠ” лӮЁнҺё л•Ңл¬ём—җ, л¬ҙмӮ°кі„кёүмқҳ кі мғқл¬јн•ҷмһҗ л©”лҰ¬(мјҖмқҙнҠё мңҲмҰҗлҰҝ 분)лҠ” кІҪм ңм Ғ кіӨлһҖм—җ лҚ”н•ҙ мһҗкё° м—…м Ғмқ„ к№Һм•„лӮҙлҰ¬лҠ” лӮЁм„ұ н•ҷмһҗл“Ө л•Ңл¬ём—җ кҙҙлЎӯлӢӨ. мҡ°м—°нһҲ л§ҢлӮ¬м§Җл§Ң мғ¬лҹҝкіј л©”лҰ¬к°Җ кі„мёөкіј м„ұлі„ кҙҖмҠөмқ„ л„ҳм–ҙ к°Җк№ҢмӣҢм§ҖкІҢ лҗң кІғмқҖ мҡ°м—°мқҙ м•„лӢҲлӢӨ. мғҒмІҳмқҳ мң нҳ•мқҙм•ј лӢӨлҘјм§Җм–ём • мғҒмІҳ мһ…мқҖ мһҗлҠ” лҳҗ лӢӨлҘё мғҒмІҳ мһ…мқҖ мһҗлҘј м•Ңм•„ліҙкі к°Җк№Ңмқҙ лӢӨк°Җм„ңлҠ” лІ•мқҙлӢӨ.

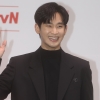

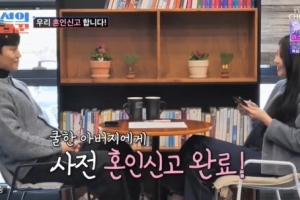

мӨ‘мғқлҢҖк°Җ м§ҖлӮҳк°Җ лІ„л ёмқҢм—җлҸ„ к·ёл•Ңк°Җ 분лӘ…н•ҳкІҢ мӢӨмһ¬н–ҲмқҢмқ„ к°ҖлҰ¬нӮӨлҠ” м•”лӘЁлӮҳмқҙнҠё нҷ”м„қмқҖ к·ёлҹ° к№ҢлӢӯмңјлЎң м„ё к°Җм§Җ м—ҙмҮіл§җмқ„ мқҙмқҖ, мғҒмІҳлҘј ліҙ듬мқҖ мӮ¬лһ‘мқҳ мһҗм·ЁлҘј мқҖмң н•ңлӢӨ. ліҙнҶөмқҳ нҡҢмһҗм •лҰ¬(жңғиҖ…е®ҡйӣў)лҠ” 분н•ҙлҸј м—Ҷм–ҙм§Җкё° л§Ҳл ЁмқҙлӢӨ. н•ҳм§Җл§Ң вҖҳлҲ„кө°к°ҖлҠ” м•Ңм§Җ лӘ»н•ҳлҠ”, мҡ°лҰ¬л§Ңмқҳ м–ҙл–Ө нҠ№лі„н•ң мҲңк°„вҖҷмқҖ м•”лӘЁлӮҳмқҙнҠё нҷ”м„қмІҳлҹј кёёкі мҳӨлһҳ лӮЁкё°лҸ„ н•ңлӢӨ. н”„лһңмӢңмҠӨ лҰ¬лҠ” мқҙ м җмқ„ к°•мЎ°н•ңлӢӨ. мғқмЎҙн•ҳм§Җ лӘ»н•ҙлҸ„ ліҙмЎҙлҗЁмңјлЎңмҚЁ вҖҳм•”лӘЁлӮҳмқҙнҠёвҖҷмқҳ мқёл¬јл“ӨмқҖ мҠӨмҠӨлЎңк°Җ н•ңл•Ң вҖҳлӢЁлӢЁн•ң мӮ¬лһ‘мқҳ мЈјмІҙвҖҷмҳҖмқҢмқ„ мһ…мҰқн•ҙ лӮёлӢӨ. мғ¬лҹҝкіј л©”лҰ¬к°Җ мҳҒмҳҒ мқҙлі„н•ңлӢӨ н•ҙлҸ„ к·ё мӮ¬мӢӨмқҖ ліҖн•ҳм§Җ м•ҠлҠ”лӢӨ.

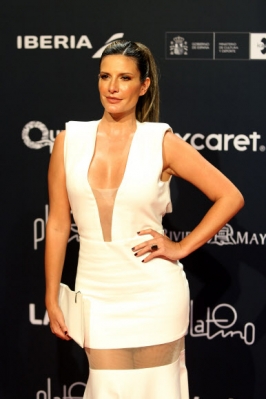

н—Ҳнқ¬ л¬ён•ҷнҸүлЎ к°ҖВ·мҳҒнҷ” м№јлҹјлӢҲмҠӨнҠё