“아이들도 각자 다양한 성격을 지닌 인격체잖아요. 교사로서 아이부터 기성세대까지 연령이 다양한 사람을 많이 만난 것은 영화를 만드는 데 큰 도움이 됐어요. 감독이 되기 전 중·고등학교를 배경으로 한 청소년 소설을 많이 썼던 것도 그런 이유였구요.”

그의 영화에는 사회의 구조적인 모순 속에서 발버둥치는 사람들의 이야기가 많이 등장한다. ‘명왕성’에서 상위 1% 비밀 스터디 그룹에 가입하려는 한 소년을 통해 입시 위주의 교육 문제를 고발했고 2012년 제65회 칸 영화제 카날플뤼스상을 수상한 ‘가족시네마-순환선’에서는 지하철 2호선에서 하루를 보내는 실직 가장의 벼랑 끝에 내몰린 삶을 그렸다. 올해 칸 영화제 주목할 만한 시선에 초청된 ‘마돈나’에서는 사회에서 낙오되고 죽음까지 철저하게 이용당한 한 여성의 과거를 파헤친다.

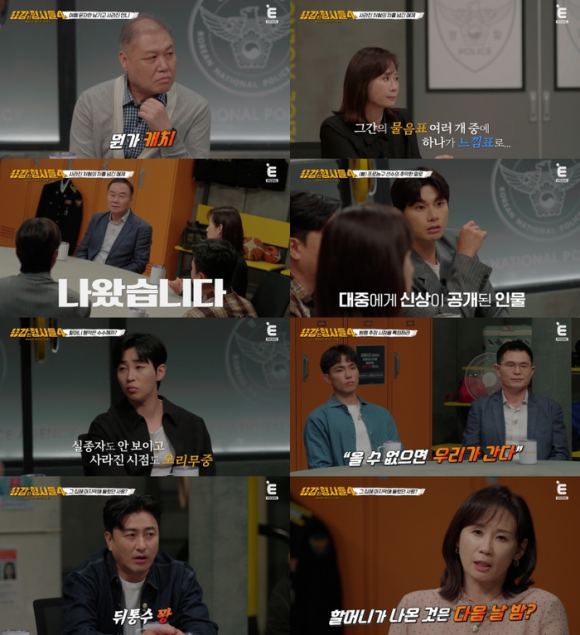

영화 ‘마돈나’는 전신마비 환자가 누워 있는 VIP 병동을 배경으로 한다. 그의 아들인 재벌 2세 상우(김영민)는 아버지의 재산 때문에 수단과 방법을 가리지 않고 생명을 연장시키려고 애쓴다. 어느 날 사고로 환자 미나(권소현)가 실려 오고 상우는 해림(서영희)에게 그녀의 가족을 찾아 장기기증 동의서를 받아 오라는 지시를 내린다. 해림은 ‘마돈나’라는 별명을 가진 미나의 과거를 추적하며 충격적인 사실들을 마주한다.

처음에 재벌 총수나 장관들이 머무는 VIP 병동을 다루려고 했던 신 감독은 미혼모 다큐멘터리를 만들면서 시나리오를 수정했다. 그는 “극단적인 삶에 처했지만 방치된 여성들을 보면서 같은 절망감을 느꼈다”고 말했다.

“그 즈음 카페에 갔는데 걸인처럼 행색이 남루한 20대 후반의 여성이 들어왔어요. 세수만 하면 고울 텐데 왜 저렇게 됐을까 생각했고, 삶의 기반이 파괴된 사람들의 이야기를 떠올렸죠. 비정규직으로 처지가 불안한 미나는 상사에게 비굴한 태도를 보이지만, 그런 순수함과 순진함을 이용하는 남성의 욕망으로 인해 그녀의 삶은 무너지게 됩니다.”

30대 초 교사를 그만두고 한국예술종합학교 영상원을 졸업한 그도 영화 감독으로 데뷔하기까지 7년 동안 ‘루저’의 삶을 경험했다. “처음엔 시나리오 작가를 하려고 했는데 나이가 많다고 거절당하기 일쑤였죠. 그래서 연출을 결심했는데 영화가 엎어지고 우울해 극 중 미나처럼 라면을 달고 살아서 살이 엄청 쪘었어요.”

그의 상업 영화 데뷔작은 영화감독으로 입봉하기까지 자전적인 이야기를 그린 ‘레인보우’(2010)다. 처음엔 ‘레디, 액션’을 외치는 것조차 어리바리한 초짜 감독이었지만 이제는 칸이 주목한 세계적인 감독으로 우뚝 섰다. “어릴 때 저도 가난하게 살아서 그런지 빈부 격차는 물론 사회에서 밀려난 루저들의 삶에 대해 관심이 많아요. 작게라도 백발 할머니가 될 때까지 영화를 계속 찍고 싶어요.”

이은주 기자 erin@seoul.co.kr

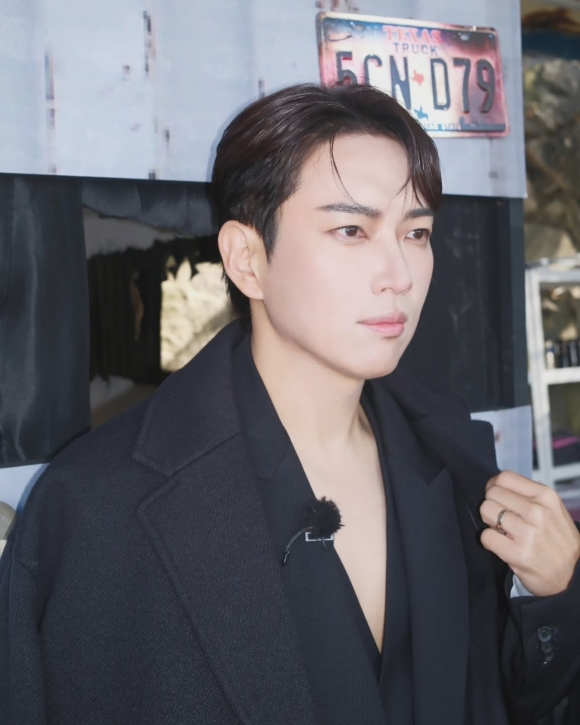

사진 박윤슬 기자 seul@seoul.co.kr