이런 패터슨의 일상을 거듭 보여 주는 영화를 보고, 어떤 관객은 불만을 터뜨릴지도 모르겠다. 이렇게 심심한 작품이라니! 그런 사람에게 한 가지 위로가 될 말을 전하고 싶다. 원래 자무쉬 영화의 스토리 자체는 이와 같이 별 게 아니었다는 사실이다. 다만 그는 남들과 다른 특별한 능력이 하나 있었을 뿐이다. 별 게 아닌 스토리를 별스럽게 찍어내는 연출 스타일이다. 자무쉬의 대표작 ‘커피와 담배’(2003)나, ‘오직 사랑하는 이들만이 살아남는다’(2013) 등을 곰곰 따져 봐도 그렇다. 역시 작가의 역량을 가르는 성패는 무엇을 고르느냐가 아니라, 그것을 어떻게 다루느냐에 있다. 위에서 ‘거의 똑같은 반복’이라고 썼지만, 그는 거기에서 발생하는 아주 미세한 차이를 놓치지 않는다. 거장은 무심한 듯, 그러나 분명하게 디테일을 신경 쓴다.

자무쉬는 말한다. “‘패터슨’은 그냥 평온한 이야기예요. 인생이 항상 드라마틱한 건 아니니까. 하루하루 살아가는 것에 대한 영화죠. 폭력이나 분쟁 같은 건 나오지 않아요. 다른 종류의 영화도 필요하니까. 내 영화들에서 내가 바라는 건, 플롯에 대해 너무 신경 쓰지 않는 거죠. 그냥 순간순간마다 그 자리에 머물기를 원해요. 다음에 무슨 일이 벌어질지 너무 많이 생각하지 말아 주세요.” 지구를 정복하려는 악의 무리가 나오는 영화는 세상에 왜 그렇게 많은지. 지금까지 세계는 지나치게 많이 구해진 것 같다. 혹시 여기에 중독돼 괴롭다면, 자무쉬의 심심(甚深)한 영화는 좋은 해독제가 될 만하다. 심지어 이 작품에는 우리에게 가장 무용하다고 알려진 ‘시’도 여러 번 나오니까. 시 쓰기는 패터슨의 취미다.

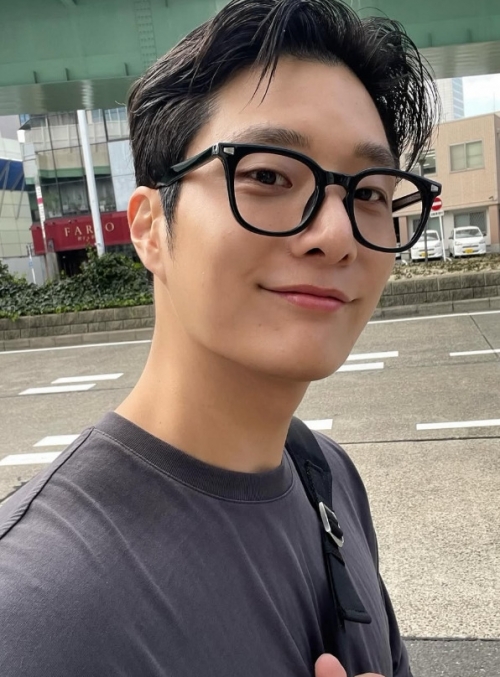

허희 문학평론가·영화칼럼니스트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지