다른 하나는 유년기의 실종이다. 이는 스티븐의 친구 찰스(스티븐 캠벨 무어 분)가 잃어버린 시절과 맞닿는다. 고위 관료로서 그는 어른의 삶에 충실했다. 그렇지만 찰스는 즐겁지 않았다. 오랜 세월이 지나도 해소되지 않은 결핍은 인생이 평탄하게 흘러가도록 놔두지 않는다. 그럼 어떻게든 그것을 채우면 되지 않을까. 스스로 기쁨의 주체로 거듭나도록 말이다. 그는 일을 그만두고 시골로 내려간다. 그리고 마냥 논다. 하루 종일 숲속을 누비고, 그 안에 나뭇가지로 얼기설기 아지트도 만든다. 은퇴한 뒤 찰스는 아이가 됐다. 그럼으로써 그는 본인에게 공백으로 남은 유년기를 되찾으려 한다. 이것이 ‘차일드 인 타임’의 번역어로 ‘시간 속의 아이’를 떠올린 두 번째 이유다.

그러니까 줄리언 파리노 감독의 영화 ‘차일드 인 타임’을 부성애에 국한시키는 독해는 온당치 않아 보인다. 부성애 요소가 없다는 것이 아니라 그것만으로 읽히지 않는 장면이 많다는 뜻이다. 이 작품의 원작 소설(1987)을 쓴 이언 매큐언부터가 그렇지 않나. 그는 텍스트에 대한 독자의 단순한 접근을 거부하는 작가로 유명하다. 이언 매큐언은 언제나 다층적 서사를 창조한다. 영화는 소설을 각색하되 이 점을 잊지 않고 제작됐다. 그래서 나는 ‘차일드 인 타임’을 감상하는 방법 중 하나로 ‘시간 속의 아이’에 관해 다양하게 생각해 보기를 권한다. 스티븐줄리찰스의 입장만 헤아리지 않아도 된다. 그보다 중요한 사람은 관객인 우리다.

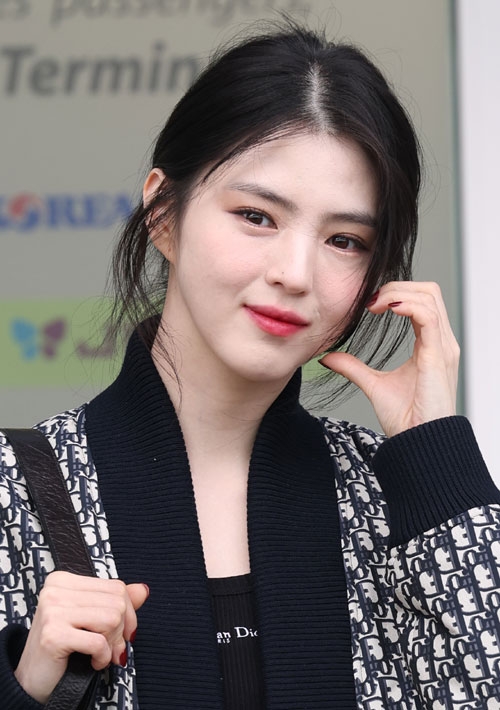

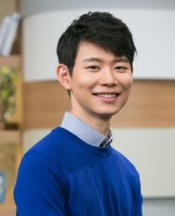

허희 문학평론가·영화 칼럼니스트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지