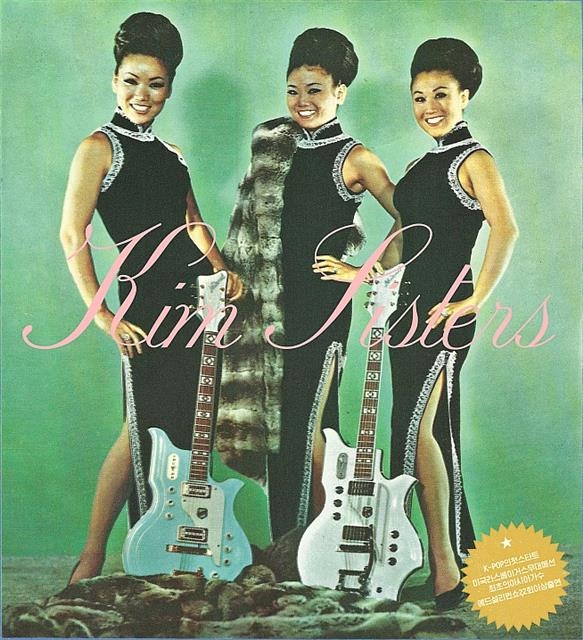

김시스터즈는 ‘오빠는 풍각쟁이야’ 등의 천재 작곡가 김해송(1911~?)과 ‘목포의 눈물’의 슈퍼스타 이난영(1916~1965)의 두 딸 숙자(78·라스베이거스 거주)와 애자(1940~1987), 이난영의 오빠이자 작곡가인 이봉룡(1914~1987)의 딸인 민자 등 10대 소녀 3명으로 1953년 결성된 여성 그룹이다.

“전쟁이 끝나고 아무것도 없었어요. 고모님과 아버님은 먹고살려면 어쨌든 음악을 하는 수밖에 없었다고 생각하셨던 것 같아요. 친자매처럼, 쌍둥이처럼 같이 살면서 밥 먹고 공부하고 연습했죠. 영어 노래는 뜻도 모르고 무작정 외웠죠.”

노래는 물론이고 어린 나이에도 기타, 베이스, 드럼에 가야금, 장구 등 한국 전통 악기까지 십여 개를 능수능란하게 다뤘던 이들은 미 8군 무대에서 크게 인기를 끌었고, 미국에서 온 쇼흥행업자의 눈에 띄어 1959년 라스베이거스에 입성했다. “미라클(기적)이라고 생각해요. 첫날 10분 정도 짧은 공연을 했는데, 박수가 멈출 줄 몰랐어요. 당시 미국엔 아시아 그룹이 없었는데, 호기심이랄까 놀라움을 느꼈던 것 같아요. 거기다가 율동도 좋고 개성이 강했거든요.”

처음부터 스타가 된 것은 아니었다. “가족도 그립고, 음식도 안 맞고, 영어도 쉽지 않고, 공연도 빡빡해 울기도 많이 울었어요. 한번은 집에 가자는 이야기가 나왔는데, 돌아가면 다시 기회가 없다는 생각에 이를 악물었죠. 김치, 깍두기가 먹고 싶다고 얼마나 하소연을 했던지 나중에 아버님이 노래로 만들어주기도 했지요.”

가장 빛나던 순간을 두 개 꼽았다. “처음에 선더볼호텔에서 쇼를 하다가 스타더스트호텔로 옮겼는데 쇼 헤드라인에 이름을 처음 올렸을 때가 가장 기뻤어요. 밑바닥에서 꼭대기까지 2년 걸렸죠. 고모님과 함께 에드 설리번 쇼에 출연했을 때를 생각하면 지금도 감개무량해요.”

10대에 한국을 떠난 뒤 다시 고국을 마주하기란 쉽지 않았다. 1970년 귀국 공연과 1987년 아버지 장례식 때가 전부였다. 그러다가 ‘다방의 푸른 꿈’이 만들어지며 한국을 종종 찾게 됐다. 10년 전부터는 재즈 뮤지션인 남편 토미 빅(79)의 고국인 헝가리에 살면서 함께 공연 무대에 오르고 있다. “저는 노래 부르는 것을 좋아하고, 남편은 음악을 만들고 연주하는 것을 좋아하니 죽는 날까지 몸 건강하게 무대에 서길 바랍니다.”

글 사진 홍지민 기자 icarus@seoul.co.kr

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지