올해는 제주에 가고 싶다. 특별한 목적이 있는 여행이다. 이름하여 이타미 준의 건축 탐방. 수풍석 미술관·방주 교회·포도 호텔 등 그가 지은 건축물을 돌아보려 한다. ‘이타미 준의 바다’를 보고 한 결심이다. 기예(techne)는 직접 체험해 봐야 그 진가를 느낄 수 있으니까. 일부러 기술과 예술을 합쳐 부르는 기예라는 단어를 썼다. 건축은 실용적인 동시에 미적이어야 하기 때문이다. 좋은 건축은 기술도 예술도 아닌, 둘의 융합인 기예일 수밖에 없다. 이타미 준의 건축이 바로 그렇다. 정다운 감독은 그의 기예에 반했다. 이타미 준의 건축이 “사람을 위로하는 공간”임을 체감한 그녀는 내친김에 그에 관한 영화까지 제작했다.

다큐멘터리지만 이 작품에는 소년·청년·노인 캐릭터가 등장한다. 이타미 준의 분신들이다. 그의 생애 주기에 따른 허구화된 표상인 이들은 각각 천진·열정·성숙을 의미한다. 그리고 여기에는 한 가지 상태를 덧붙여야 한다. 이방인의 고독이다. “나는 일본에서는 조센징, 한국에서는 일본인으로 살고 있어.” 이렇게 토로하면서 이타미 준은 눈물 흘린 적이 있다. 재일한국인으로서 그는 어느 쪽에도 속하지 않은 경계에 서 있었다. 자연인 유동룡(이타미 준의 본명)에게 이것은 견디기 힘든 고통이다. 그러나 건축가 이타미 준에게 경계의 감각은 기예의 풍부한 자양분이 됐다. 탁월한 기예는 이질적인 요소들의 혼종에서 탄생한다.

완전히 한국적인 것도, 완전히 일본적인 것도 아닌, 이타미 준만의 독특한 건축은 그렇게 만들어졌다. 경계인의 혼란을 그는 기예로 승화시켰다. “조형은 자연과 대립하면서도 조화를 추구해야 하고, 공간과 사람, 자신과 타인을 잇는 소통과 관계의 촉매제여야 한다.” 이런 이타미 준의 건축 철학은 그가 추구한 삶의 방식이기도 했다. 정다운 감독이 강조한 이타미 준 건축의 따스함은 거기에 바탕을 둔다. 이타미 준이 언급한 ‘소통과 관계’는 그의 인생과 그의 건축에 찍힌 인장이다. 그것은 이방인의 정체성을 가진 이타미 준에게 절대적인 화두였다. 이때 나는 다음의 문구를 떠올린다.

“고향을 달콤하게 여기는 사람은 아직 미숙하고, 모든 곳을 고향으로 여기는 사람은 이미 강하며, 전 세계를 타향으로 여기는 사람은 완벽하다.” 팔레스타인 출신 비평가 에드워드 사이드가 자주 인용한 구절이다. 그는 이스라엘의 팔레스타인 침략을 옹호한 미국에서 활동하면서 이방인의 고독에 휩싸였다. 하지만 에드워드 사이드는 그 운명을 껴안았다. 그에게 불확정성은 나쁘기만 한 것이 아니었다. 이타미 준도 마찬가지다. 그는 한국을 사랑하는 것과 별개로, 전 세계를 타향으로 여긴 사람이었다. 그래서 이타미 준은 강함을 넘어 완벽함에 어울리는 건축가가 될 수 있었다. 그 혼자 이룬 것이 아니다. 고향 같은 타향의 시간지형문화재료, 무엇보다 사람과 이타미 준이 교류한 덕분이었다.

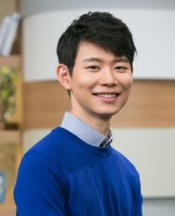

허희 문학평론가·영화칼럼니스트