주인공 남녀가 열차의 앞칸으로 나아가는 원작과는 달리 영화는 꼬리칸의 승객들이 반란을 일으킨다는 설정을 더했다. 감독은 “과포화 상태의 뜨거운 에너지를 만들어 보려고 했다”고 말했다.

“기차라는 공간이 주는 엄청난 흥분이 있었지만 막상 촬영에 들어갔을 때는 ‘컨테이너 영화’를 찍는 건 아닌가 덜컥 겁이 났어요. 머릿속으로는 기차가 끝내주는 공간이라고 생각했지만 매일 세트로만 출근하려니 탄광에 탄 캐러 가는 기분도 들었고요. 공간의 단조로움이 느껴지면 내가 좋아하는 배우들의 얼굴로 빨리 다가가자 이런 생각을 했던 것 같아요. 기차에 대해서는 원 없이 찍었죠.”

그의 말대로 열차는 “하나의 폐쇄된 생태계”를 보여준다. 가난한 자와 부유한 자가 있고, 슬럼가와 학교가 있다. 감독은 “열차의 모습이 우리와 의외로 비슷할 수도, 섬뜩하거나 씁쓸할 수도 있다. 우리가 사는 모습은 열차와 얼마나 같고 또 다른지를 이야기하고 싶었다”고 했다.

“엔진칸이 신비화되어 있지만 그게 영원할까 하는 생각을 했어요. 기차에는 양극화된 자본주의 사회도 있고 공산주의 독재의 모습도 있어요. 시스템에서 탈출한다는 게 뭘까 많이 고민했어요. 커티스(크리스 에번스)에게는 뒤에서 앞으로 가는 게 탈출이지만 남궁민수(송강호)는 다른 차원의 비전을 가지고 있는 거죠. 혹독한 대가가 필요하고 쉽지 않은 과정이지만 앞으로 나아가야 한다, 이런 걸 말하고 싶었어요.”

장면의 디테일을 워낙 꼼꼼하게 챙겨 ‘봉테일’이라는 별명을 얻은 감독답게 어느 장면 하나 공들이지 않은 것이 없지만 그는 “가장 처절하게 찍은 장면”으로 중반부의 횃불 전투 신을 꼽는다.

“아무 조명 없이 실제 횃불로만 찍었어요. 암흑 같은 세트장에서 불이 확 붙으면 연기하는 사람이나 보는 사람 모두 심장이 쿵쾅쿵쾅거리면서 이상한, 원시적인 느낌이 있었어요. 외국 스태프들은 약속된 시간이 지나면 추가로 임금을 줘야 하는데 그 장면만은 매일 밤 늦게까지 연달아 찍었죠. 메이킹 필름에서 그때의 제 모습을 다시 보고 싶은 생각이 들 정도예요.”

차기작은 아직 정해 놓지 않았다. 2010년부터 작업한 ‘옥자’라는 장편과 7000만 달러 규모의 할리우드 SF 등을 놓고 고민 중이다. 그는 “언젠가는 잔잔하고 일상적인 이야기에 도전하고 싶지만 아직은 강하고 극단적인 상황에 몸을 던지고 싶다”고 했다.

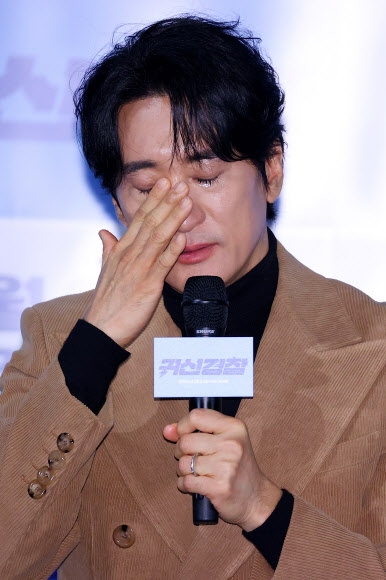

“지난해 체코에서 영화를 찍을 때 영화를 그만두면 뭐할까 하는 생각이 자주 들었어요. 그런 생각을 했다는 것 자체가 굉장한 충격이었죠. 영화를 너무 찍고 싶어서 울던 시절이 있었는데, 나이가 들었나 싶기도 하고. 정말 미친 듯이 달려왔거든요. 연출부 일하면서 다른 사람 결혼식 비디오 찍어주는 걸로 생활하고 그랬어요. 이런 생각을 좋게 승화시켜야겠다는 생각이 들어요. 빨리 이 상태에서 벗어나야겠죠.”

배경헌 기자 baenim@seoul.co.kr

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지