다소 늘어지는 듯한 전개가 탄력을 받는 것은 잡스가 자신이 영입한 인사들의 결정에 오히려 회사에서 쫓겨나는 과정부터다. 지나친 완벽주의로 수익성이 악화되자 결국 이사회에서 퇴사를 종용받는 과정에서 그가 겪은 인간적인 고뇌와 상처가 부각된다. 이후 11년 만에 애플에 복귀하는 대목 즈음에서 영화는 절정에 치닫는다.

호들갑스럽지 않게 잡스의 삶을 찬찬히 복기하려는 영화의 의도는 좋았다. 전화번호부의 맨 앞에 나온다는 이유로 회사 이름을 ‘애플’로 붙이게 된 일화나 보이지 않는 컴퓨터의 회로까지 철저하게 챙기는 모습, ‘어떤 기기든 사용자의 일부’라고 여긴 그의 경영철학까지 영화는 잡스의 삶과 철학을 성실하게 녹여낸다.

하지만 지나친 단순화를 지향했던 탓일까. 영화는 그가 아이팟을 내놓기 직전에 막을 내린다. 그가 아이폰, 아이패드 등을 개발하며 전 세계적으로 영향을 끼친 부분은 생략했다. 거창한 영웅담을 지양하고 세련되게 그리려는 의도였겠지만 요령부득이다. 청년 잡스에게 담담히 시선을 던지는 것으로 승부를 건 드라마는 아무래도 뒷심이 달린다. 지나치게 진지한데다 교훈적인 메시지가 강요된다는 인상을 떨치기 어렵다.

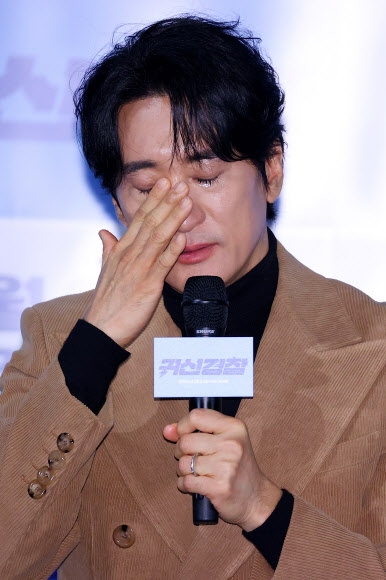

그럼에도 청년부터 중년까지 잡스를 재연한 할리우드 스타 애쉬튼 커처의 연기를 보는 맛은 쏠쏠하다. 잡스의 트레이드 마크인 안경과 청바지를 입고 구부정한 자세로 걷는 모습까지 똑 닮았다. 100시간이 넘는 분량의 영상을 뒤져가며 잡스를 연구했다는 주인공답게 심리 변화에 따라 눈동자가 흔들리는 섬세한 연기까지 흠결 없이 소화했다. 잡스의 절친이자 애플의 핵심 두뇌인 스티브 워즈니악을 비롯해 초기 애플 시절의 실제 동료들 사진이 배우들의 얼굴과 오버랩되는 마지막 시퀀스는 뭉클한 감동과 함께 오래오래 곱씹을 여운을 길어올린다.

이은주 기자 erin@seoul.co.kr

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지