이웃을 내 몸처럼 사랑해야 한다는 종교적 가르침이 있다. 그에 대해 프로이트는 다음과 같이 쓴다. “낯선 사람인 나를 존중해 주고 너그럽게 대하면, ‘네 이웃을 네 몸처럼 사랑하라’는 명령과는 관계없이 나도 기꺼이 그 사람을 그렇게 대할 것이다. 그 젠체하는 명령이 ‘네 이웃이 너를 사랑하는 만큼 네 이웃을 사랑하라’는 것이었다면, 나도 거기에 이의를 제기하지는 않을 것이다.”(김석희 옮김, ‘문명 속의 불만’) 그의 의견에 고개를 끄덕이게 된다. 이웃을 자기 자신처럼 소중히 여기는 사람이 얼마나 있을까. 하지만 그러는 ‘나’ 또한 타인의 이웃이다. 상대방의 환대를 기대하려면 이웃으로서 ‘나’는 먼저 살갑게 다가가지 않으면 안 된다.

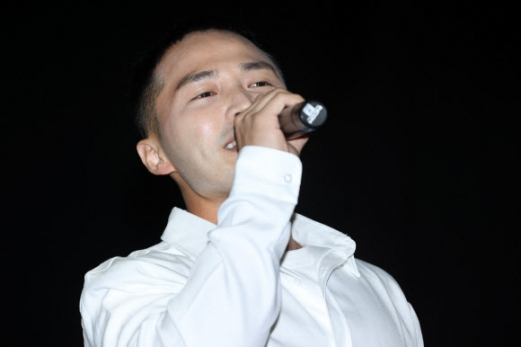

공포 스릴러의 거장 구로사와 기요시 감독은 이러한 명제들을 둘러싼 독특한 의문을 제기한다. ‘오싹한·기이한’이라는 뜻을 가진 영화 ‘크리피’(creepy)에서다. 한적한 동네로 이사 온 다카쿠라(니시지마 히데토시)와 야스코(다케우치 유코) 부부는 이웃집에 인사차 들른다. 그런데 옆집에 사는 니시노(가가와 데루유키)는 왠지 모를 섬뜩한 분위기를 풍긴다. 위화감을 느낀 부부는 그와 거리를 두려 한다. 그러나 생활 공간이 겹치는 한 그들의 삶은 어떤 식으로든 얽힐 수밖에 없다. 안온하던 ‘나’의 일상은 이웃의 등장으로 깨진다. 다카쿠라와 야스코 부부만이 아니다. 니시노의 입장에서도 그렇다.

영화는 동명의 소설을 원작으로 삼았다. 구로사와는 “‘내가 그토록 찾아 헤매던 범인이 가장 가까이 있는 옆집 사람일지도 모른다’는 서스펜스 스릴러의 기본적인 아이디어가 매우 매력적이었다”고 밝혔다. 그렇지만 그는 그야말로 ‘기본적인 아이디어’를 언급했을 뿐이다. 구로사와는 그보다 훨씬 더 풍부한 함의를 담은 영화를 만들었다. 니시노가 범죄자·악인이라는 사실은 스포일러라고 할 것도 없다. 그러한 설정을 가진 작품은 이미 많이 있다. ‘크리피’는 ‘이웃은 괴물’이라는 테제를 재확인하는 데만 그치지 않아서 흥미로운 영화다. 구로사와는 이렇게 되묻는 것 같다. ‘누군가의 이웃으로서 실은 나도 괴물이다. 그렇지 않은가?’

이웃의 방문을 니시노는 극도로 경계한다. ‘나’를 위협할지도 모르는 미지의 존재이기 때문이다. ‘크리피’는 다카쿠라·야스코 부부가 서로가 서로에게 생소한 이웃일 수 있음을 보여 준다. 한 집에 살아도 남편과 아내는 한 몸이 아니다. 이들은 “네 이웃이 너를 사랑하는 만큼 네 이웃을 사랑하라”는 프로이트의 등가교환 논리를 충실히 따른다. 허나 그것으로는 이웃 간의 빈틈을 완전히 메우지 못한다. 그 지점을 또 다른 이웃 니시노가 파고든다. 공백의 자리에서 세 사람은 쾌락을 향유하며 몰락해 간다. 이것이 구로사와가 그리는 진짜 이웃의 공포다. 18일 개봉. 청소년 관람 불가.

허희 문학평론가·영화칼럼니스트