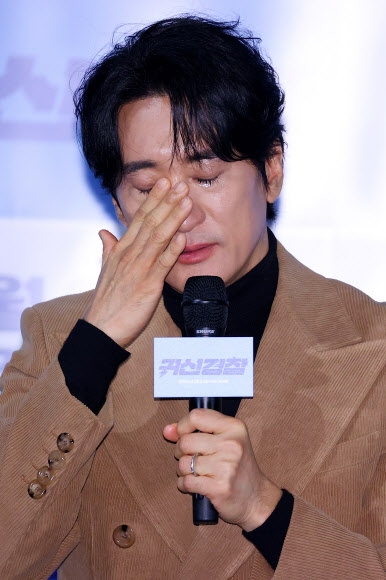

“배우로서 자질 적어 열심히 할 수밖에요”

“배우로서 자질이 그리 많지 않아요. 감성이 부족하고 긴장도 많이 해요. 제 안의 방해 요소를 미리 지워내려고 촬영 때 빨리 습득해 내려 하는 거예요. 자질이 없는데 배우는 하고 싶으니 열심히 할 수밖에요.”

박정민의 말은 다수의 관객들을 아연하게 할 만하다. ‘독립영화계의 송강호’라는 별칭이 붙을 만큼 무명 시절부터 그의 연기력은 유명했다. ‘동주’(2016)에서 독립운동가 송몽규 역, ‘그것만이 내 세상’(2017)에서 천재 피아니스트 진태 역 등 최근작에서도 한계 모를 재능을 부렸다.

신작 ‘변산’에서 무명 래퍼 학수로 열연한 그는 힘을 뺀 연기로 장면마다 다채로운 감정을 입혔다. 이준익 감독은 그에 대해 “앞으로도 더 많은 잠재력을 발현시킬 수 있는 배우임을 또 한 번 알았다”고 했다. 이번 작품에선 그의 랩이 서사의 전개를 촘촘하게 채운다. 전작에서 피아노 연습에 몰두했던 그가 랩과 1년간 드잡이해야 했던 이유다. 연기와 상관없을 듯한 고된 훈련이었지만 그는 연기의 새 물길을 트는 데 도움이 됐다고 했다.

난데없는 창작의 고통(?)도 겪었다. “‘사바하’(하반기 개봉) 촬영 땐데, 감독님께서 랩 가사를 만들라셔서 고생을 엄청 했어요. 밤 11~12시에 촬영이 끝나면 밤새 가사를 써서 새벽에 보내요. 감독님이 ‘정민아, 이건 아니다’라며 고치라 하시면 기껏 라임을 맞춘 거니 ‘감독님, 그건 그렇게 하는 거 아녜요’ 하면서요(웃음). 그렇게 가사를 한 무더기 버렸지만 제 손으로 꼭 해내고 싶었어요.”

그는 2005년 고려대 인문학부에 입학했지만 연출의 꿈 때문에 이듬해 한국예술종합학교 영상원 영화과로 적을 옮겼다. 2009년엔 연기가 하고 싶었음을 깨닫고 다시 연극원 연기과로 전과했다. 2010년 ‘파수꾼’ 등 독립영화계에서 활동하며 오랜 무명 기간을 거쳐 ‘동주’로 대중들에게 이름을 알렸다. 이 때문에 전문 래퍼를 꿈꾸며 ‘쇼 미 더 머니’에 거듭 도전하는 학수의 고군분투는 그의 20대와 데칼코마니처럼 포개진다.

“학수는 저와 닮은 점이 많아요. 끌어온 감정이 제가 무명 시절 느꼈던 감정과 비슷해서 제 안에서 이야기를 불러내다 보니 더 편해졌죠. 학수는 자기 음악을 더 많은 사람들에게 들려주고 싶어 하잖아요. 저도 저희 엄마가 멀티플렉스 극장에서 언제든지 볼 수 있는 영화를 하고 싶었어요. 더 많은 이들에게 제 연기를 보여 주고 싶은데 그럴 기회가 없었죠. 거기서 오는 답답함, 좌절이 컸어요. 그런 감정들을 하나씩 긁어모았죠.”

그는 올해 세 편의 영화를 관객에게 선보인다. ‘그것만이 내 세상’, ‘변산’에 이어 하반기 ‘사바하’가 개봉을 앞뒀다. 내년엔 ‘사냥의 시간’을 스크린에 걸고, 최근 ‘타짜3’의 주인공으로도 발탁됐다. 쉼없이 내달릴 수 있는 동력은 뭘까.

“배우가 마음껏 표현할 수 있는 분위기를 만들어 주시는 이준익 감독님 덕분에 현장의 즐거움을 알게 됐어요. 저는 원래 혼자 뭔가 해결해 보려는 스타일인데 영화 한 편을 만들기 위해 감독님께 모르는 것도 물어보고 아이디어를 받기도 하고 시답잖게 막 떠들어요. 그러다 보니 뭔가를 같이 만드는 친구가 되어 작업이 나오는 거예요. 그 희열이 커서 현장에 있는 게 정말 즐거워요.”

정서린 기자 rin@seoul.co.kr

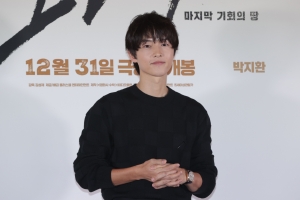

“어떤 상황 오더라도 내 몫 해내는 배우로”

“스물한 살에 데뷔한 뒤 20대 때 (연기의) 기복을 줄이려면 어떻게 하는 것이 좋을지 고민해 왔어요. 어떤 상황에서도 내 몫을 해낼 수 있는 배우가 되고 싶어서요.”

2012년 ‘은교’의 주연으로 영화계에 깜짝 데뷔한 김고은이 20대 내내 놓지 않은 고민이다. 스스로 정한 목표가 ‘제 몫을 해내는 배우’라면 그는 이미 견고히 뿌리를 내리는 중이다. ‘은교’ 이후 ‘차이나타운’(2014), ‘치즈 인 더 트랩’(2016), ‘도깨비’(2017) 등 출연작마다 깊은 인상을 남기며 배우로서 또렷한 궤적을 그려 왔다.

“의도한 건 아닌데 ‘변산’에는 유쾌한 장면들이 많아요. 그 상황 안에 있는 감정을 그대로 느끼고 표현하면 재미있는 요소들이 나왔고, 거기에 충실하려 노력했죠.”

선미 역은 그가 맡아 온 캐릭터 가운데 가장 평범했던(?) 만큼 후덕한 몸매를 만들기 위해 8㎏을 부러 찌웠다. 감독의 요구가 아니라 스스로 캐릭터를 완성하기 위해 들인 노력이었다.

“요즘 ‘프로페셔널이란 무엇인가’에 대한 고민을 많이 해요. 배우란 직업 자체가 작품 속 인물의 역할을 잘 수행해 내야 하는 거잖아요. 작품에 필요하다면 하나라도 더 제대로 해내는 게 맞다고 생각했어요.”

남도의 사투리를 들뜨지 않게 소화해 낸 것도 나름의 고투 덕분이었다. 계원예고 재학 시절 발성이 좋지 않다는 선생님의 지적에 1년 내내 운동장을 20바퀴 뛰었다는 강단이 포개지는 대목이다.

“사투리는 촬영 한 달 전부터 사투리 선생님과 계속 연습했어요. 발음, 억양의 미세한 차이가 흉내냐 진짜냐를 결정하는데 그 차이를 모르니 계속 선생님한테 매달려 억양부터 잡아나갔죠.”

대중에게 완전히 낯선 얼굴이었다가 ‘은교’로 스크린에 등장한 그의 행보는 이후 신인 여배우들에게 ‘제2의 김고은’이라는 수식어를 관용어처럼 따라붙게 했다.

“‘은교’를 찍을 땐 제가 스스로에게 압박을 많이 줬어요. 일찍 주연을 맡았다는 책임감 때문에 더이상 신인이라는 말을 들을 수 없을 때는 연기의 폭을 넓혀야겠다는 게 20대 때의 목표였죠. 때문에 당장에 잘할 수 있는 것, 편한 걸 따라가지 않았어요. 저에 대한 (대중들의) 기대에 책임 의식을 갖는 배우로 서고 싶어요.”

정서린 기자 rin@seoul.co.kr

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지