이슬기 기자 seulgi@seoul.co.kr

디즈니 고전 애니메이션 ‘라이온 킹’(1994)이 25년 만에 최첨단 기술의 옷을 입고 새롭게 돌아왔다. ‘실사 영화’를 표방하지만 진짜 사자가 등장하는 건 아니고, 100% 컴퓨터 그래픽(CG)과 시각적 특수효과(VFX)로 직조한 실사 같은 CG다. ‘정글북’(2016)의 연출을 맡아 아카데미 시각효과상을 거머쥐었던 존 파브르 감독이 메가폰을 잡았다. 바람에 휘날리는 사자 갈기, 꼬물거리는 어린 심바의 움직임 등을 보노라면, 고양이를 키워 본 사람이면 알 것이다. 아, 이거 ‘진짜’다.

감독이 “작품을 시작할 때부터 오리지널의 계승이 얼마나 중요한지 알고 있었다”고 강조한 것처럼, ‘라이온 킹’은 철저히 원작 스토리를 재현하는 것으로 이어 간다. 프라이드 랜드의 후계자인 어린 사자 ‘심바’가 삼촌 ‘스카’의 음모로 아버지 ‘무파사’를 잃고 왕국에서 쫓겨난 뒤, 죄책감에 시달리던 과거의 아픔을 딛고 ‘날라’와 친구들과 함께 진정한 자아와 왕좌를 되찾기 위한 모험을 시작한다.

그러나 지구상에서 가장 유명한 스토리를 그대로 이어 간다면 결국 ‘실사의 힘’과 부가적인 콘텐츠로 변주를 줘야 하는데 뜻밖에 실사가 발목을 잡는다. 실사 동물들의 표정은 다양하기가 힘들고, 무파사와 스카를 구별하기도 힘들다. 애니메이션처럼 극적인 차이를 두기가 어려운 까닭이다. 날라가 된 비욘세가 ‘스피리트’(SPIRIT)을 부르는 데도 노래의 발원지가 누구인지를 알기 어렵다.

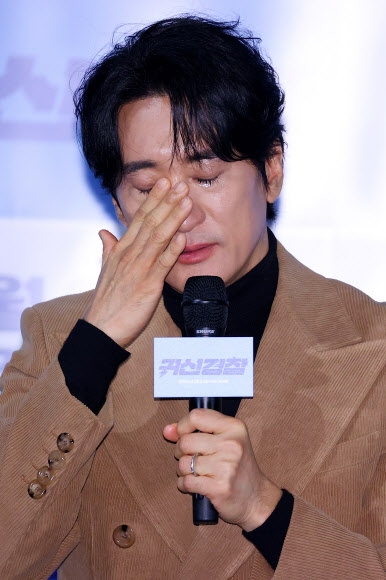

제작과 기획, 각본 등 ‘영화밥’ 30년에 ‘나랏말싸미’로 첫 메가폰을 잡은 조철현 감독은 지난 15일 기자간담회에서 “인간적인 빚이 많은 세종대왕의 이면을 그리려고 노력했다”고 말했다. 조 감독이 그린 ‘인간 세종’은 왕위에 오르기까지 피비린내 나는 권력 투쟁을 겪었으며 젊어서부터 과음·육식 등으로 인해 당뇨, 류머티즘관절염 등을 앓는 병자였다.

그런 점에서 송강호가 빚은 세종은 어느 정도 성공했다고 보여진다. 역사책 속 ‘성군’의 아우라를 벗은 소탈한 세종이다. 한글 창제 과정에서 소리 글자인 산스크리트어를 할 줄 알았던 스님들이 실마리를 제공했다는 점도 재밌다.

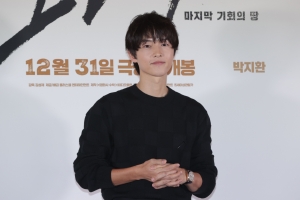

‘살인의 추억’ 이후 16년 만에 송강호와 스크린에서 재회한 신미 스님 역의 박해일은 시종일관 명언을 발사하지만 극에 잘 녹아들지 않는다.

한글 창제에 뛰어든 여러 플레이어들의 ‘사정’이 일리는 있지만 납득은 안 간다. 여러 ‘사정’을 보여 주려다 보니 몰입이 떨어진 탓인가. 영화의 중심을 잡는 건 세종에게 신미 스님을 소개하며 한글 창제를 독려하는 소헌왕후 역의 고 전미선이다. 외척으로 몰려 풍비박산 난 친정을 두고서도 끝끝내 아픔을 삼키는 소헌왕후는 글자를 몰라 친정에 기별조차 못하는 여인들의 한을 심지 굳은 연기로 풀어 나간다.

조 감독은 간담회 말미에 “두 명의 졸장부와 한 명의 대장부 이야기이며 대장부는 소헌왕후”라고 했는데, 그도 그럴 것이 전미선에게 진 빚이 많아 보였다. 전체 관람가. 평점 ★★☆.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지