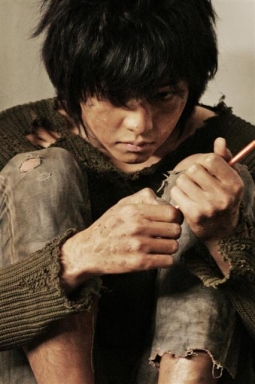

늑대소년은 (반공과) 근대화 이데올로기가 탄생시킨 유령이다. 프랑켄슈타인 박사가 자기가 만든 괴물과 싸워야 했듯이 근대화 이데올로기는 자신의 창조물인 늑대소년을 처단하려 한다. 괴물에 맞서는 인물이 부잣집 도령, 대령, 교수인 것은 이상한 일이 아니다. 그들, 즉 재벌, 군부, 학계는 한국 근대화 이데올로기의 산실이 아니던가. 1965년은 박정희 군사정부가 내놓은 제1차 ‘경제개발 5개년 계획’이 정점에 오른 때다. 오직 ‘잘 사는 것’을 목표로 삼았던 자들은 그들의 이데올로기에 반하는 사람을 비정상적인 존재, 즉 괴물로 취급했다.

극 중 두 번에 걸쳐 늑대소년 안의 괴물이 비집고 나온다. 비근대적인 공동체가 억압당하고 죄 없는 영혼이 파괴되는 지점에서 괴물은 여지없이 포효하며 정체를 드러낸다. 하지만 소중한 것을 지키려는 그의 노력은 슬픈 울부짖음에 그치고 만다. ‘늑대소년’의 비극은 거기에 있다. 오직 정상적인 것만이 생존할 수 있을 때 사람들은 비정상적인 것을 쉽게 버리고 만다. 하긴 누군들 괴물로 남고 싶었겠나. ‘늑대소년’은 과연 누가 진짜 괴물이었는지 묻는다. 왜 순수는 보호받지 못했는지 묻는다.

‘늑대소년’의 주제는 ‘돌아오다’이다. 순이가 늑대소년에게 다짐한 말, 그것은 순수의 땅을 떠나는 자가 남긴 약속이었다. 하지만 우리가 괴물로서 살아남았듯이 순이는 돌아오지 못했다. 마침내 할머니가 되어 돌아온 순이는 ‘나 혼자 잘 먹고 잘 살아서 미안하다’고 오열한다. 먹고사는 게 무에 죄가 되겠나. 죄는 그러면서 하나씩 잃어버리는 것마다 새겨지는 것이다. ‘늑대소년’에서는 돌아온 자가 다시 돌아간다. 너무 먼 길을 떠난 자는 시간을 되돌릴 수 없으며 스스로 괴물이 된 자는 잃어버린 낙원으로 가는 길을 찾지 못한다. 그러나 조성희는 그만의 판타지를 붙든다. 눈 쌓인 땅에 남은 점 하나, 눈사람 하나. 그것은 오래전에 두고 온 순수라는 괴물을 기억하게 한다. 되찾지는 못하더라도 그것을 잊을 수는 없다는 것을 영화는 말한다.

영화평론가

※스포일러가 있는 글입니다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지