3일 빌보드에 따르면 1894년 미국 뉴욕에서 창간한 빌보드지는 1940년대부터 미국 대중음악의 인기 순위를 체계적으로 집계·발표해 공신력을 얻었다.

모든 음악 장르를 아울러 음반 판매량, 디지털 음원 스트리밍, 음원 다운로드, 방송 횟수 등을 종합해 매주 100여 가지 다양한 차트를 발표한다.

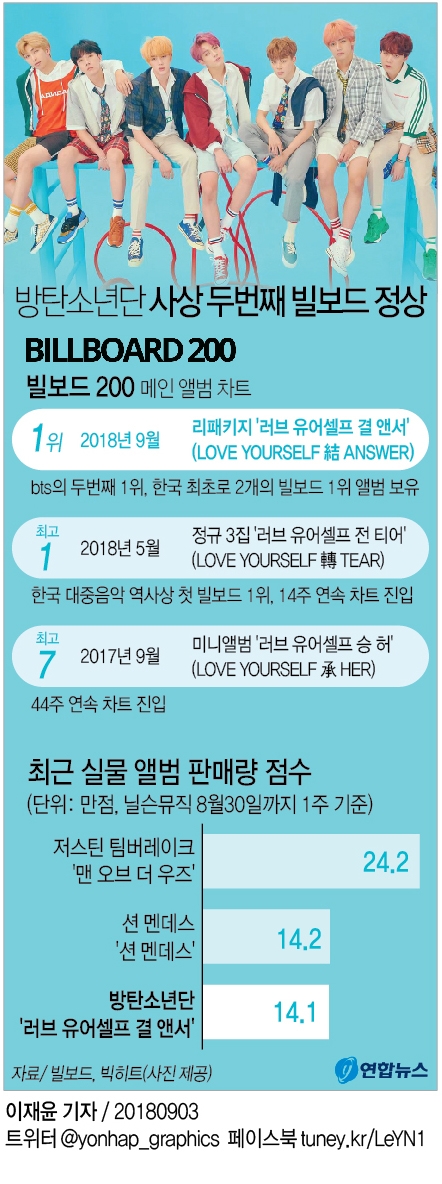

방탄소년단이 1위를 차지한 ‘빌보드 200’은 빌보드의 메인 앨범 차트다.

빌보드는 ① 전통적인 앨범 판매량(traditional album sales) ② 디지털음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(Track equivalent albums·TEA) ③ 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(Streaming equivalent albums·SEA) 등 3가지를 섞어서 앨범 판매량을 나타낸다. 이때 음원 10곡을 다운받거나, 1천500곡을 스트리밍 서비스받은 경우 전통적인 앨범 1장을 산 것으로 간주한다.

2014년 12월 도입된 이 방식으로 ‘빌보드 200’ 1위를 차지한 첫 앨범은 테일러 스위프트의 ‘1989’였다. 이 앨범은 전통적인 앨범 판매가 28만1천장이었으며 TEA, SEA로 환산해 33만9천장이 팔린 것으로 집계됐다.

이번에 방탄소년단은 8월 24∼30일 한 주 동안 미국에서 18만5천장 상당을 팔았다. 이 가운데 14만1천장이 실물 앨범 판매였으며, 나머지는 음원 다운로드와 스트리밍이었다.

빌보드와 양대산맥을 이루는 영국의 ‘오피셜 차트’도 2015년 3월부터 디지털 음원 소비를 반영해 차트를 개정했다.

이처럼 디지털 소비를 적극 반영할 경우 트랜드를 놓치지 않는다는 장점이 있다. 다만 순위 조작의 위험성도 배제할 수 없다. 열성 팬이 특정 가수의 앨범 전체를 여러 번 스트리밍하면 TEA, SEA 점수가 높게 나와 앨범 전체의 중요도가 부풀려질 수 있어서다.

실제로 국내 음원차트도 아이돌의 팬클럽의 ‘스밍’(스트리밍의 준말·디지털 음원 반복재생을 뜻하는 은어)에 몸살을 앓는다. 팬들이 음원 사이트에 유령 아이디를 만들어 24시간 음악을 재생하거나 유튜브에서 뮤직비디오를 반복 시청한다. 한 번 100위권에 오르면 확대 재생산되는 차트 특성상 ‘스밍’으로 만들어진 음원 순위는 장기간 지속한다.

빌보드도 이런 고민에서 자유롭지 않다.

빌보드 부사장 실비오 피에로룽은 지난 6월 연합뉴스와 인터뷰에서 “빌보드 차트는 유튜브 조회 수나 다운로드 수까지 합해 전 세계 음악 장르 차트를 낼 정도로 조직화, 세분화해 공신력을 담보한다”고 설명했다.

그는 “열혈 아이돌 팬들의 적극적인 지지 때문에 각 음원차트가 아무리 고심해도 결과적 수치를 무시하기 힘든 상황”이라며 “방송 부문 가산점이 가장 큰데, 최근에는 여기에도 팬들의 지원이 작용하고 있어서 업계의 고민이 많다”고 말했다.

미국 경제지 포브스는 앨범지수(Album equivalent unit) 방식으로 바뀐 뒤 가수들이 한 앨범에 지나치게 많은 곡을 담고 있다고 꼬집는다.

미국 음악매체 스핀은 “기록에 목마른 가수라면, 한 앨범에 스무 곡 넘게 집어넣어 편법으로 원하는 결과를 끌어낼 수 있다”고 지적하면서 팝스타 크리스 브라운을 사례로 들었다. 크리스 브라운은 지난해 발매한 정규 8집 ‘허트브레이크 온 어 풀 문’(Heartbreak on a Full Moon)에 무려 45곡을 담아 화제가 됐다.

연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지