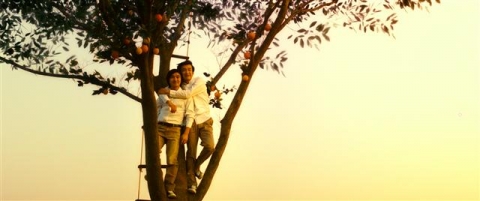

‘복숭아나무’는 몸은 하나에 머리는 둘인 샴쌍둥이 상현(조승우), 동현(류덕환) 형제 얘기다. 보통 등이나 배가 붙어 있는 샴쌍둥이와 달리 동현의 뒤통수에 상현의 머리만 얹혀 있는 형태다. 수술을 받으면 동현은 평범하게 살 수 있지만 아버지는 세상과 담을 쌓고 30년 동안 형제를 키운다. 동화책을 쓰고 싶어 하는 동현을 위해 아버지가 캐리커처를 그리는 승아(남상미)를 집으로 데리고 오면서 두 형제의 운명은 엇갈린다.

왜 샴쌍둥이에 끌렸을까. 힌트는 그가 쓴 동명소설 ‘복숭아나무’(웅진지식하우스 펴냄)에서 찾았다. ‘현대인의 이중적인 삶이, 몸은 하나에 얼굴은 두 개 달린 괴물 인간(샴쌍둥이)의 삶과 결코 다르지 않을 거라는…사람들도 드러내는 선과 숨기며 사는 악이 따로 존재하잖아요…보통의 사람들이 머리가 두 개 달린 그들만 괴물로 생각하는 것이 불편했어요’.

구 감독은 “시나리오를 고민할 때 인간이란 존재, 인간의 양면성에 대한 원초적인 고민을 했다. 한몸에 붙어 있는 한쪽이 움직이면 다른 사람은 다칠 수도 있는, 그런 양면적인 캐릭터를 만들었다.”고 설명했다. 샴쌍둥이는 곧잘 호러영화의 소재로 쓰인다. 하지만 구 감독은 판타지와 멜로를 섞은 동화로 풀어냈다. “형제는 애증의 관계죠. 우리와 다르지 않아요. 가족이나 부부를 생각해 보세요. 사랑하지만 때론 짜증 나고 괴롭기도 해요. 그렇다고 떼어 버릴 순 없잖아요.”

젊은 음악가의 경쟁과 사랑을 그린 장편 데뷔작 ‘요술’(2010)에 이어 벌써 두 번째다. 신인 감독 중 10~15%만 두 번째 영화를 찍는다는 충무로의 속설을 떠올리면 그는 행운아인 셈이다. 신인 꼬리표를 떼고서 달라진 점은 뭘까. 구 감독은 “칭찬받으면 나태해지고 깨지고, 넘어지면 외려 자신감이 붙는다. ‘요술’을 찍고 나서 연출에 대한 확신이 생겨 현장에서 고집이 세졌다. 스태프들과도 많이 싸웠다.”고 털어놓았다. 부서질 듯 여린 외모에 숨겨진 강단이 느껴졌다.

“(나중에 개런티는 올랐지만)그렇게 차곡차곡 모은 돈을 ‘복숭아나무’에 투자했죠. 가족에게는 미안한 결정이지만 내 돈을 투자 못 하면 남들도 못 할 거라고 생각했죠. 돈을 품고 있으면 집을 살 수도 있겠지만 멀리 보고 무모한 결정을 했다. 언제 조승우, 류덕환, 남상미랑 해 보겠느냐는 생각도 있었다. 만들어진 기회를 놓치고 싶지 않아 저질렀어요.”

그는 30%대 시청률을 찍은 드라마 ‘꽃보다 남자’(2009)로 스타덤에 올랐다. 데뷔작 ‘요술’을 찍은 건 이듬해였다. 영화 현장 경험도 부족한데 서둘러 연출에 도전한 까닭은 뭘까. 감독 구혜선의 출발은 ‘왕의 남자’ ‘님은 먼곳에’ 등을 제작한 영화사 ‘아침’의 고(故) 정승혜 대표와의 인연에서 비롯됐다.

●“인생 멘토였던 故정승혜 대표 덕분에 연출 시작했죠”

“인생에 대해 한참 고민하던 23살 때 한 모임에서 알게 됐어요. 우연히 시나리오를 쓰고 있다고 말씀드렸어요. 읽어 보시더니 엄청 혼내면서도 한편을 끝낸다는 걸 기특해하셨죠. 어렸을 때부터 그림을 그렸단 걸 아시고는 시나리오에 맞춰 콘티를 만들어 보라고 하셨어요. 또 고1 때부터 가수 데뷔를 준비했다는 걸 아시고는 음악을 만들어 보라고 했어요. 숙제처럼 하나씩 했더니 ‘왜 이걸로 감독 할 생각을 안 해?’라고 되물으시던걸요.”

마침 영화사 아침에는 ‘왕의 남자’ 스태프들이 들락거렸다. 정 대표는 조감독과 스태프들을 예비 감독 구혜선에게 붙여줬다. 그렇게 만들어진 작품이 단편 ‘유쾌한 도우미’(2008)였다. 2009년 부산아시아단편영화제 관객상을 받기 하루 전날, 인생의 멘토였던 정 대표는 3년간의 대장암 투병 끝에 세상을 떠났다. “장례식장에서 울진 않았어요. 죄송한 일이 많아서 못 울겠더라고요. 이준익 감독님하고 한쪽 편에서 울음을 눌렀어요.”

그의 나이 스물여덟. 감독, 배우는 물론 지난 9~10월에만 두 번째 개인전을 연 화가이자 디지털 싱글을 발표한 가수(겸 작곡가), 두 번째 소설을 펴낸 작가로 대중과 만났다. ‘팔방미인’이란 평가와 ‘한우물을 파야 할 때’란 시선이 공존하는 게 사실이다. 구혜선은 “틀 안에 가두고 싶진 않다. 연출을 하면 연기가, 연기를 하면 연출을 하고 싶다. 병행하면 서로 역할을 이해하고 더 발전하게 된다.”고 말했다. “다른 분야도 영화(혹은 연기)만큼 의미 있다. 요즘은 융합, 통섭의 시대다. 음악과 그림, 소설이 별개가 아니다. ‘복숭아나무’는 영화음악 작업도 했고 소설로도 냈다.”고 덧붙였다.“다재다능한 건 잘 모르겠다. 그저 인생을 잘 살아가려고 한다. 한 번 사는 인생이다. 하고 싶다고 해서 모두에게 기회가 주어지지는 않는다. 기회란 스스로 만드는 것이다. 훗날 무엇이 되고 싶다기보다는 지금은 계속 내 안의 무언가를 꺼내 놓는 과정이다. 누군가에게 자극을 줄 수 있다면 더 보람 있을 것 같다.”

글 임일영기자 argus@seoul.co.kr

사진 이언탁기자 utl@seoul.co.kr

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지